Un cours d’eau divisé

La rivière Petitcodiac, au Nouveau-Brunswick, a une deuxième chance, mais son avenir fait encore bien remous.

Pendant que les travailleurs du gouvernement se préparent à démolir un pont-chaussée qui bloque l’écoulement de la rivière mal en point depuis des décennies, la controverse entourant l’avenir de la Petitcodiac demeure trouble.

Construit par le gouvernement provincial en 1968, le pont-chaussée est décrit par les environnementalistes comme une mauvaise solution aux inondations. L’ouvrage a gravement endommagé la rivière Petitcodiac, stoppant son écoulement, créant des dépôts de sédiments excessifs et entravant la migration des poissons. Pour eux, l’enlèvement du barrage constitue une victoire pour laquelle ils se sont battus longtemps.

Mais les résidents qui vivent en bordure du lac artificiel formé en amont du pont-chaussée sont aux abois. Eux aussi font des pressions depuis des années, mais pour protéger leur « lac Petitcodiac ». Les propriétaires riverains craignent que l’élimination du barrage n’entraîne une baisse de la valeur de leur propriété, en détruisant le lac, un joyau récréatif.

D’autres craintes surgissent relativement à la libération de cette rivière, notamment une hausse possible de la contamination issue d’un site d’enfouissement et d’une usine de traitement des eaux usées en aval du pont-chaussée, et la menace pour une attraction touristique locale.

Mark Reid explore le passé, le présent et l’avenir complexes de la rivière Petitcodiac dans un article intitulé A River Divided (un cours d’eau divisé), publié dans le numéro d’avril-mai de Canada’s History.

Peinture de David Thompson

Par Neil Babaluk

Don McMaster peint ce qu’il voit quand il regarde par la fenêtre de sa maison dans le sud du Manitoba. Pendant des années, il a reproduit les verts luxuriants, les jaunes vibrants et les bruns profonds qui composent le paysage des Prairies. Et plus récemment, il a inclus un personnage historique connu dans ce paysage.

McMaster, qui vit dans la vallée de l’Assiniboine, juste au sud du Portage la Prairie, a décidé en 2006 de s’éloigner de ses paysages habituels en créant une série de peintures qui relateraient les voyages de l’explorateur David Thompson dans le nord-est de l’Ontario et les Prairies.

Thompson a cartographié plus de 3,9 millions de kilomètres carrés de l’ouest de l’Amérique du Nord pour la Compagnie du Nord-Ouest, à partir de 1797. Il a traversé les prairies canadiennes puis les montagnes Rocheuses à plusieurs reprises et a été le premier Européen à naviguer sur la totalité du fleuve Columbia dans les états du Nord-Ouest américain bordés par le Pacifique. Thompson est généralement reconnu comme étant l’un des plus grands géographes terrestres à avoir jamais vécu.

On a demandé à McMaster de créer une peinture pour coïncider avec le centenaire de David Thompson, qui a commencé en 2007. Après avoir fait des recherches exhaustives sur les voyages du cartographe partout dans l’Ouest canadien, McMaster a décidé que son œuvre méritait plus qu’une simple peinture. C’est ainsi que le Projet David Thompson a vu le jour.

« J’ai réalisé que non seulement ses réalisations étaient peu connues, mais aussi qu’il n’y avait pratiquement aucune œuvre d’art ni d’illustration sur le sujet », a déclaré McMaster en entrevue.

McMaster a parcouru le Manitoba, la Saskatchewan, la région du lac des Bois de l’Ontario, les Dakotas et le Montana pour faire des recherches pour ses peintures. Les carnets d’exploration de Thompson ont été la meilleure source de renseignements. C’est pourquoi McMaster a fondé sa série de peintures sur des événements qui y sont relatés.

« J’ai décidé de choisir quelques événements spéciaux, qui ont eu lieu dans ce qui est décrit dans les carnets de Thompson comme étant actuellement le nord-ouest de l’Ontario et les Prairies, soit le Manitoba et la Saskatchewan », explique McMaster.

La transition à partir de la représentation de paysages a été facile pour McMaster, puisqu’il s’agit de la composante dominante de toutes les peintures sur Thompson.

« Je peignais d’abord les paysages, raconte McMaster, puis je plaçais les personnages dans les différents lieux, en tenant compte des conditions, de la saison et de l’heure décrites par Thompson. »

Après que les peintures eurent initialement été présentées lors du symposium du commerce des fourrures de 2007 à Rocky Mountain House, en Alberta, McMaster les a affichées dans des galeries et des musées partout au Manitoba. Elles ont récemment été achetées par Ron Peniuk, un collectionneur qui souhaite les montrer au public.

Elles font partie de l’exposition Diaries of a Map-Maker [Carnets d’un cartographe] qui sera présentée en avril et en mai 2010 au Sam Waller Museum à The Pas, au Manitoba.

A Perfect Storm [Une tempête parfaite]

Thompson voyageait dans le Dakota du Nord, près de Turtle Hill (maintenant appelé Killdeer Mountains), quand une tempête s’est le levée le 10 décembre 1797.

The Rescue of Frances Houle [Le sauvetage de Frances Houle]

Dans cette peinture, les hommes de Thompson traînent jusqu’à un campement un homme disparu dans la tempête du 10 décembre.

A Tolerable Good Bull [Une assez bonne prise]

Ayant épuisé leurs vivres, Thompson, ses hommes et ses chiens souffrent de la faim et d’épuisement lorsqu’ils parviennent à abattre un buffle le 12 décembre 1797.

Close Call at Dog Tent Hill [Incident évité de justesse à Dog Tent Hill]

À Dog Tent Hill (maintenant appelé Dog Den Butte, dans le Dakota du Nord), le groupe de Thompson se tient à l’écart d’un groupe de Sioux hostiles le 24 décembre 1797.

The Great Village [Le grand village]

Thompson accueille le chef d’un village mandan le 30 décembre 1797.

This Day I Married Charlotte Small [Aujourd’hui, j’ai épousé Charlotte Small]

Le 10 juin 1799, Thompson épouse Charlotte Small, d’ascendance crie et écossaise. Elle a été sa femme dévouée pendant 59 ans, l’accompagnant dans bon nombre de ses voyages et lui donnant 13 enfants.

The Toll Takers [Les percepteurs]

.aspx)

Une brigade à canot traversant le lac des Bois est interceptée par des autochtones locaux qui leur demandent un droit de passage sur leur territoire.

Running the Dalles [Passage obligé]

Des rapides turbulents rendent le canotage dangereux pour les commerçants de fourrures qui doivent emprunter une section étroite de la rivière Winnipeg.

Monument Bay [Monument Bay]

Le 31 juillet 1824, Thompson et son groupe posent une balise de pierre pour indiquer l’extrémité nord-ouest du lac des Bois.

Une amitié naufragée

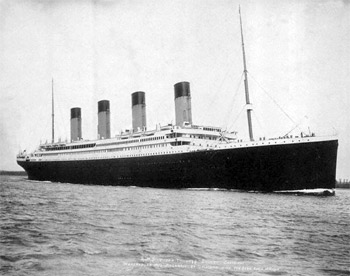

RMS Titanic

par Beverley Tallon

Le RMS Titanic était un navire de grand luxe, surpassant tous les autres de son époque. On y trouvait une piscine, un gymnase, trois ascenseurs électriques en première classe et un en seconde. Les chambres ordinaires de première classe étaient décorées de panneaux faits de bois rares et coûteux, et même les chambres de troisième classe étaient agrémentées de panneaux de pin et de meubles de teck. Mais aussi, les créateurs de cet opulent palace se targuaient d’avoir construit un navire insubmersible.

Dès septembre 1910, la White Star Line publia une brochure sur le Titanic et sa « grande soeur », l’Olympic, où l’on pouvait lire la phrase suivante « dans la mesure où cela est techniquement possible, ces deux navires ont été conçus pour ne jamais couler ». Les articles dans les journaux, les agents de voyage et même Edward Smith, le capitaine du Titanic, contribuèrent à perpétuer ce mythe. Le grand navire quitta le port de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, avec 2 223 passagers à son bord et seulement vingt canots de sauvetage.

Trois hommes d’affaires canadiens participèrent à ce premier voyage du Titanic, soit John Hugo Ross, Thomson Beattie et Thomas Francis McCaffry. (Image below: John Ross Hugo, Unknown, McCaffry, Mark Fortune, et Thomson Beattie se nourrissent les pigeons de la place Saint-Marc, Venise, Mars 1912 - Encyclopédie Titanica).

John Hugo Ross est né dans le comté Glengarry, en Ontario, en 1875. Il déménagea avec sa famille à Winnipeg à l’âge de deux ans. Son père, Arthur Wellington Ross, un agent immobilier, réussit à obtenir un poste pour son fils adolescent au service du lieutenant gouverneur du Manitoba. Après un an, John Hugo Ross partit pour Toronto et lança son entreprise de courtage en exploitation minière. Il fait faillite en 1902 et prit le chemin du Klondike avec seulement 25 cents en poche. À la mort de son père, il hérita de la fortune familiale et retourna à Winnipeg pour prendre soin de sa mère. Il y fonda la Hugo Ross Realty Company Ltd. et la Winnipeg Real Estate Board. Il devint membre du Manitoba Club et y fit la connaissance du courtier Thomson Beattie, qui avait un bureau en face du sien, dans le Merchants Bank Building.

John Hugo Ross est né dans le comté Glengarry, en Ontario, en 1875. Il déménagea avec sa famille à Winnipeg à l’âge de deux ans. Son père, Arthur Wellington Ross, un agent immobilier, réussit à obtenir un poste pour son fils adolescent au service du lieutenant gouverneur du Manitoba. Après un an, John Hugo Ross partit pour Toronto et lança son entreprise de courtage en exploitation minière. Il fait faillite en 1902 et prit le chemin du Klondike avec seulement 25 cents en poche. À la mort de son père, il hérita de la fortune familiale et retourna à Winnipeg pour prendre soin de sa mère. Il y fonda la Hugo Ross Realty Company Ltd. et la Winnipeg Real Estate Board. Il devint membre du Manitoba Club et y fit la connaissance du courtier Thomson Beattie, qui avait un bureau en face du sien, dans le Merchants Bank Building.

Né la même année que Ross, Thomson Beattie grandit dans la petite ville de Fergus, en Ontario; il était le plus jeune de onze enfants. À la mort de son père, en 1897, Thomson et son frère Charles partirent pour Winnipeg, avec leur héritage. Thomson Beattie lança avec succès une agence immobilière, la Haslam Land Company, avec son partenaire, Richard Waugh. Lorsque Waugh fut élu maire de Winnipeg en 1911, Thomson Beattie resta seul pour diriger l’entreprise. Thomas McCaffry et lui devinrent de grands amis et le Winnipeg Free Press les décrivait alors comme « les deux (presque) inséparables ».

Thomas Francis McCaffry avait 13 ans de plus de Beattie. Né en 1866 à Trois-Rivières, au Québec, il fut élevé à Montréal avec ses deux soeurs. Il entama sa carrière de banquier à la Three River’s Union Bank of Canada, devint commis à Montréal et fut ensuite promu directeur de la banque de Neepawa, au Manitoba. En 1897, il déménagea à Winnipeg pour diriger une succursale de la Union Bank. C’est là qu’il fit la connaissance de Thomson Beattie et les deux amis devinrent de grands compagnons de voyage.

Même si McCaffry déménagea à Vancouver, les trois amis ne perdirent pas le contact et organisèrent de grandes vacances au début de 1912, prévoyant se rendre au Moyen Orient et en Europe. Cependant, en mars, Beattie et McCaffry durent s’avouer épuisés par ce voyage et Ross, de son côté, avait contracté la dysenterie.

Ils décidèrent de couper court au voyage et Beattie écrivit à sa  mère : « Nous changeons de navire et revenons à la maison à bord d’un nouveau bateau que l’on dit insubmersible. » Le trio réserva une chambre en première classe à bord du Titanic, et s’embarqua à Cherbourg, en France, le 10 avril. Beattie et McCaffry partagèrent une chambre, et payèrent plus de 75 £ pour ces luxueux quartiers.

mère : « Nous changeons de navire et revenons à la maison à bord d’un nouveau bateau que l’on dit insubmersible. » Le trio réserva une chambre en première classe à bord du Titanic, et s’embarqua à Cherbourg, en France, le 10 avril. Beattie et McCaffry partagèrent une chambre, et payèrent plus de 75 £ pour ces luxueux quartiers.

Cependant, une fin tragique les attendait, et à cela, leur fortune n’y pouvait rien. Même si Beattie réussit à prendre place à bord du dernier canot de sauvetage, son corps ne fut retrouvé qu’un mois plus tard, lorsque l’Oceanic retrouva la petite embarcation flottant à la dérive. Dans un article macabre paru dans le St. Paul Daily du 17 mai 1912 on pouvait lire ce qui suit : « Des marques de dents sur le liège et le canot laissent imaginer le pire. Trois corps ont été découverts. Deux de ceux ci étaient attachés aux bancs par des chaînes. Le corps d’un passager a été identifié grâce à ses vêtements. Il s’agit de M. Thomson Beattie. Les deux autres étaient des membres d’équipage. » Les restes de Beattie furent remis à la mer le jour de la fête de sa mère, presque au même endroit où elle-même avait vu le jour, sur un navire en route pour le Canada, 82 ans plus tôt.

Même si on a cru que McCaffry et Beattie se trouvaient sur le toit, McCaffry ne réussit pas à rejoindre le canot. Son corps fut retrouvé plus tard et ramené à Montréal, où il est enterré au cimetière Notre-Dame-des Neiges –– une grande pierre tombale de granite, payée par la banque, marque l’endroit.

Leur ami John Hugo Ross refusait de prendre le désastre au sérieux et affirma « C’est tout? Il faudra plus qu’un iceberg pour me sortir de ce navire. » Son corps ne fut jamais retrouvé, mais on croit qu’il serait mort noyé dans son lit. Hugo Street, à Winnipeg, a été ainsi nommée en son honneur.

Le projet mémoire : Carol Duffus

Carol Duffus, 1944. Image below: Duffus (right) working out naval tactics.

Écoutez Carol Duffus raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant le Projet mémoire.

Transcription audio

Je m’appelle Carol Duffus, née Hendrie. Je suis née à Toronto, le 25 septembre 1918. On m’a appelée au service à la fin mars 1943. Et j’y suis restée jusqu’à la fin septembre 1945. Puis j’ai servi comme WREN. On nous appelait les WRENS. Les femmes britanniques dans la Marine s’appelaient les WRENS, donc nous nous sommes baptisées les WRENs avec un C, WRCNS, Women’s Royal Canadian Naval Service. Et nous autres, nous étions une division de la Marine. En Grande-Bretagne ce n’était pas exactement le cas; elles formaient une unité à part.

Après un bout de temps, il y avait un poste à combler dans le bureau de formation : une agente d’entraînement quittait le bureau, donc j’ai pris le poste d’agente d’entraînement d’officiers. Je me suis chargée d’encadrer l’entraînement de tous les équipages de navire qui arrivaient, des bâtiments d’escorte, quand un entraînement s’avérait nécessaire, et des travaux tactiques ou des exercices de poste ou de sémaphore ou d’artillerie. J’ai imposé l’entraînement au poste applicable à chaque candidat qui en avait besoin. C’était intéressant, un bon emploi.

Le tableau tactique servait à enseigner la tactique aux bâtiments d’escorte qui accompagnaient un convoi à travers l’Atlantique. Et six officières WREN se sont chargées d’un tableau tactique; bon ce n’était pas un véritable tableau, c’était plutôt comme un plancher de gymnase. Mais c’était entouré d’un mur qui montait jusqu’à la taille. Et les WRENS, qui s’en chargeaient; il y en avait six pour faire l’escorte de convoi.

Donc nous avions les représentants de six bâtiments d’escorte qui se trouvaient de l’autre côté du mur; ils ne pouvaient pas nous voir mais nous pouvions les voir, eux. Donc chacune de nous était responsable de son propre vaisseau. Et chaque vaisseau dans ce groupe d’escorte envoyait son capitaine et son navigateur, ainsi que le sémaphoriste. Ils se mettaient de l’autre côté du mur; ils ne voyaient pas ce que nous faisions sur le tableau. Et chacune d’entre nous avait son propre vaisseau, avec des instructions pour donner à ce vaisseau, et des échéances différentes. C’était un jeu tactique qu’on donnait aux bâtiments d’escorte; en ce cas-ci, il s’agissait d’un jeu tactique d’assurer l’escorte d’un convoi. Un vaisseau se mettait en tête de convoi et un en arrière; les autres se disposaient autour, aux quarts. Ils étaient là pour protéger le convoi contre les attaques de sous-marin.

Ainsi le jeu se déroulait-il; c’était une espèce de théâtre où des situations se présentaient et les WRENS se mettaient au tableau pour dresser la tactique du tout. Tout était démarqué en sections et nous utilisions des craies pour noter tout détail stratégique que les représentants nous donnaient. Nous avions chacune son propre vaisseau; on nous donnaient des instructions et nous dessinions le tout sur le tableau, qui était en fin de compte le plancher de gymnase. Nous nous mettions à genoux pour cela.

Et le jeu continuait; les situations imaginaires se présentaient; peut-être qu’on annonçait qu’un sous-marin était dans les alentours, ou que quelqu’un avait vu exploser un navire et on savait qu’un sous-marin en était responsable. Ce n’étaient que des scénarios hypothétiques, mais c’était ça le jeu.

Donc nous voilà, et à toutes les deux minutes près nous recevions des notes de notre vaisseau; et chacune allait au tableau tactique pour mettre à jour les détails de son vaisseau. Et cela continuait pendant une heure ou deux, selon les scénarios qui se déroulaient, et le commandant d’entraînement était là pour donner des instructions.

Donc, à la fin du jeu, toutes les personnes qui avaient participé à la tactique, les capitaines aussi, venaient regarder le tableau pour voir le résultat final. Et le commandant d’entraînement faisait le point sur la situation en général, pour résumer ce qu’on avait accompli durant l’exercice, entre les instructions et la représentation graphique de celles-ci; comme les représentants avaient dit je vais faire ceci ou cela pour tel ou tel bout de temps, et nous modifiions le schéma en conséquence.

Donc tout était représenté en craie et quand le jeu avait pris fin, tout le monde se rapprochait du tableau pour écouter les critiques du commandant d’entraînement. Il disait à tout et chacun, bon en ce cas-ci, peut-être c’aurait été mieux de faire ceci ou de faire cela, et ainsi de suite. Donc c’était vraiment excellent comme expérience pédagogique et exercice tactique, et nous en avons beaucoup appris, je pense.

On entend souvent parler de cette notion de mépris envers les femmes tout simplement parce que ce sont des femmes qui sont dans un métier réservé aux hommes. Mais je ne me suis jamais sentie comme ça, jamais. Au contraire, je ne ressentais que du respect et de reconnaissance pour ce que je faisais. Et c’est probablement la raison pour laquelle on m’a promue au poste de responsable d’entraînement des officiers, parce qu’on me respectait et j’avais une bonne maîtrise de mon travail, et je savais pourquoi j’étais là. C’était une belle expérience. Aucun problème en tant que femme dans ce rôle.

Tant de gens n’ont aucune idée de ce que les femmes ont fait dans les différents services durant la guerre. Et je crois qu’il faut parler un peu plus de cela, parce que, sans les contributions des femmes, bien des choses ne se seraient pas réalisées. Bref, j’ai eu la possibilité de faire quelque chose d’utile. C’était bon, et je crois qu’il y a beaucoup d’autres femmes aussi qui ont fait des choses utiles et qui n’auront jamais la reconnaissance qu’elles méritent. J’aimerais que tout le monde se rende compte de comment ces femmes ont servi leur pays; elles ont été tellement importantes.

(fin d’enregistrement)

Le projet mémoire : Tom Reginald Rappel

Tom Rappel received a certificate and medal of Remembrance from the Netherlands. Below left: the HMCS Haida.

Écoutez Tom Rappel raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant Le Projet Mémoire.

Transcription audio

Je me suis enrôlé en 1942, aux baraques Donnacona sur la rue Mountain [à Montréal]. J’avais 17 ans mais je leur ai dit que j’en avais 18. Tous mes amis, certains plus vieux et certains plus jeunes que moi, s’enrôlaient alors je me suis dit que moi aussi je tenterais l’expérience.

Et, puis, j’ai été heureux dans ma carrière militaire. Je suis déjà allé en mer mais j’ai été malade comme un chien. (Il rit.) Et, c’était seulement sur le fleuve St-Laurent. Mais ensuite, j’ai été affecté à bord du navire Niagara, le HMCS Niagara. C’était l’un des premiers destroyers à quatre cheminées à être déployé. Je suis resté à bord pour un bout de temps et puis j’ai été affecté outre-mer où je me suis joint à un autre équipage. Il y avait quatre destroyers de classe Tribal : le Haida, le Huron, l’Iroquois et l’Athabaskan.

Nous étions en Russie (l’URSS à l’époque), au temps de Noël, là-bas, à 15 miles au sud de Mourmansk. Une vieille tradition de la Marine veut que le plus jeune à bord soit nommé capitaine d’un jour. On parle des matelots, là. Il y avait aussi le personnel de la salle des machines…mon chauffeur principal s’appelait Bob Scott. Et, il a annoncé, ‘’Ce jeune homme sera officier ingénieur pour la journée !’’ Et, c’est ce qu’ils ont fait, par respect de la tradition mais, à leur façon.

En tous cas, lorsque je suis allé à bord duHaida, nous prononcions ‘’ Héda’’ mais depuis que je suis à Ottawa, c’est devenu le ‘’ Haïda’’. Mais, néanmoins, nous accompagnions l’Athabaskan la nuit que le navire a été coulé. Nous étions au combat. Mon capitaine s’appelait Harry DeWolf. Il était l’un des capitaines les mieux connus de la Marine. Alors, c’est à peu près tout ce que je peux vous raconter là-dessus.

J’ai quitté le Haida et je suis retourné aux chemins de fer où j’ai complété mon apprentissage. Ensuite j’ai fait un autre tour de service avec la Marine. Tout est là sur les certificats et les documents qui sont accrochés à mes murs. Et, lorsque je suis venu ici, à l’hôpital, une dame est venue me dire, ‘’Félicitations !’’ J’ai répondu, ‘’Mais, pourquoi ?’’ ‘’Parce que vous venez d’être mis en nomination pour la vice-présidence du conseil des anciens combattants !’’ Et, effectivement, c’est le poste que j’occupe aujourd’hui.

Le projet mémoire : Cyril H. Roach

Cyril Roach, Gibraltar, 1946. Below left: LST ship on Sword Beach, Normandy, D-Day 1944. Below right: Roach in marching band, second row, middle.

Écoutez Cyril Roach raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant le Projet mémoire.

Transcription audio

Je m’appelle Cyril Roach et je suis né le 21 octobre 1924. J’ai suivi l’entraînement militaire suis devenu officier mécanicien à bord d’un LST (bâtiment de débarquement de chars), qui était un bâtiment à deux ponts. Qui était utilisé à l’époque du débarquement en France. Le 5 juin, on devait partir de Portsmouth, avec des troupes. On a débarqué sur les trois plages, qui à l’époque étaient considérées comme faisant partie de la zone britannique.

Le jour J nous sommes arrivés en France, après avoir quitté l’île de Wight pendant la nuit du 5 juin aux environs de 11 heures du soir. Nous sommes arrivés au large du Havre, qui était dans le secteur des environs de Ouistreham. C’était bien-sûr le lieu de débarquement des troupes qui avaient pour objectif la ville de Caen. Pour le débarquement, le navire avait jeté l’ancre à 800 mètres du rivage et ensuite on a foncé vers les plages pour débarquer les troupes ainsi que le matériel léger, dont une parie devait servir à la 6ème division aéroportée ainsi qu’à d’autres contingents de l’armée.

Pendant ce temps on se faisait pilonner depuis la haute corniche au dessus du Havre et il y avait plein de bateaux dans la mer, à perte de vue. Et aussi des milliers d’avions au dessus de nos têtes : des bombardiers, des avions de combat ; et il y avait beaucoup de ces planeurs qui étaient lancés par remorquage, pour aider au débarquement des troupes au sol.

Cependant, à ce moment là, peu après notre arrivée, on a commencé à décharger et trois Messerschmidts se sont mis à mitrailler les plages. Malheureusement nous avons perdu beaucoup d’hommes. Moi aussi j’ai été blessé à ce moment là. Néanmoins j’ai survécu, je suis heureux de le préciser.

J’étais l’officier mécanicien à bord de ce bateau. J’étais un officier supérieur, commandant en second et bien-sûr, nous avions des gens pour alimenter les chaudières dans la salle des machines. Tous les gens de mon équipe était des canadiens originaires de l’ouest du Canada. Et ils ont tous fait un excellent travail, mais évidemment ce qui était le plus important à ce moment là c’était les moteurs diesels de 1500 CV qui faisaient marcher le bateau, avec un moteur à deux hélices. Et moi je devais m’assurer que tout soit opérationnel à 100%, nous les hommes, l’équipement, c’était ça ma responsabilité.

Je vais être très honnête avec vous, au moment où nous avons débarqué, j’ai pensé : qui est la mère dont le fils va mourir aujourd’hui ? Et je pensais pas seulement à nos propres gars mais à nos ennemis aussi. J’avais appris que les jeunesses hitlériennes faisaient leurs classes dans cette zone malheureusement et ces garçons avaient 14,15, 16 ans, juste des gamins. Ils n’ont jamais revu leur patrie. Malgré tout, je peux seulement en parler comme je l’ai vu. Et le temps était, l’action, un, je ne peux pas dire que j’avais peur. Je faisais mon boulot tout simplement. Et mes gars faisaient leur boulot. Et comme tout le reste, au moment de l’action on doit se concentrer sur ce qu’on est en train de faire et aussi s’assurer qu’on va survivre pour s’occuper des gars qu’on est allé chercher. Mais ce n’est pas un jour qu’on peut oublier. Je vous assure.

(fin de la cassette)

Appréciez vous aussi le fond d’écran à l’image de Jolly Roger !

Arrrgh!!! Il n’est jamais trrrop tôt pour célébrrrer la journée parrrle comme un pirate! Téléchargez gratuitement votre fond d’écran à l’image de Jolly Roger dessiné par les mains du maître James Gillespie, notre directeur artistique Web.

Le courriel d’autrefois

À l’ère de la messagerie instantanée, une carte postale écrite à la main et livrée à votre porte est un rappel bien pittoresque d’une époque maintenant révolue. Il n’y a pas si longtemps, l’envoi de cartes postales était un rituel auquel presque tous se prêtaient volontiers en vacances, et à une certaine époque, elle régnait comme mode de communication privilégié. En fait, la carte postale a été l’objet d’une longue histoire d’amour avec le Canada.

-

Visitez notre galerie de cartes postales. Merci à madame Evelyn Theriault pour ses trésors.

-

Dites-nous si vous envoyez et/ou recevez toujours des cartes postales et pourquoi.

-

Faites-nous parvenir vos cartes postales préférées et nous les ajouterons à la galerie.

Required form 'FRFavouritePostcards' does not exist.

Entretien avec un pirate

Luc Nicole-Labrie, guide-interprète à la Commission des champs de bataille nationaux

En complément à l’article portant sur les pirates paru dans l’édition d’août et septembre du magazine Canada’s History, nous avons cru bon fouiller davantage le sujet en rencontrant un homme qui se prétend être un vrai pirate. Sur le site du bassin Brown à Québec, nous avons donc interviewé le pirate Jack Rackham alias Luc Nicole-Labrie, historien et guide-interprète à la Commission des champs de bataille nationaux.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée par Luc Nicole-Labrie à Histoire Canada (durée 7 minutes, 46 secondes).

Jusqu’au 11 octobre 2010, vous pouvez vous aussi rencontrer le pirate Rackham et ses acolytes sur le site du Bassin Brown, au 615 boulevard Champlain Est à Québec.

Pour en apprendre davantage et pour plus d’information, vous pouvez également parcourir le site Web thématique de la Commission des champs de bataille nationaux.

Vous pouvez aussi visiter l’exposition du Musée virtuel du Canada créée grâce à un partenariat entre le Musée naval de Québec et le Musée maritime du Québec.

Pleins feux sur l’histoire : les légendes francophones du country au Canada

Qu'ont en commun Paul Brunelle, Lévis Bouliane, Willie Lamothe, Patrick Normand et Isabelle Boulay? Ils ont contribué chacun à leur manière à écrire l'histoire de la musique country francophone au Canada.

Benoît L’Herbier, spécialiste de la chanson québécoise, écrivait en 1974 : « le succès du western dans l’histoire musicale du Québec s'explique aisément. Comme les Américains moyens, les Québécois, en majorité cultivateurs, habitent la campagne, près de la terre, éprouvent les mêmes sentiments devant la vie, l'existence et le monde... » .

Les chanteuses et chanteurs que nous vous présentons ci-dessous, ne représentent qu’un petit échantillon puiser dans le panthéon des légendes country francophones. L’histoire du country étant riche au Canada, nous vous invitons aussi à visiter la version anglophone de notre site Web afin d’entendre et découvrir d’autres artistes ayant fait rayonner ce genre musical ailleurs au pays et même hors de nos frontières.

Paul Brunel — Les nouveaux mariés

Paul Brunelle est considéré comme celui ayant établi les bases du country au Québec. Il fut une influence marquante pour toute une génération de chanteurs et musiciens country. Celui qui amorça sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale connu beaucoup de succès avec ses chansons Mon enfant, je te pardonne, Destin cruel et Par une nuit d’étoiles. Brunel contribua à diffuser la musique country au Québec en animant des émissions dédiées à ce genre dans les radios montréalaise CKAC et CKVL.

Lévis Bouliane — Ces belles années auprès de toi

Lévis Bouliane a parcouru pendant 50 ans le Québec, les Maritimes et un bon nombre d’états américains afin de défendre un répertoire comprenant plusieurs centaines de chansons qui furent gravées sur une vingtaine d’albums. En plus d’être chanteur, Lévis Bouliane était aussi un excellent violoniste. Pendant 15 ans, entre 1949 et 1965, il fut l’un des membres du groupe Fives Blue Stars. De plus, il se passionna pour un genre musical appelé Bluegrass qui mettait à l’honneur le banjo. On se souvient de Lévis Bouliane entre autres pour son grand succès Vole colombe, encore interprété par ses contemporains.

Willie Lamothe — Je chante à cheval

Willie Lamothe est considéré comme le roi du Western au Québec. Il se produisit à Nashville et fit même la première partie de Gene Autry au Forum de Montréal. Ses chansons Je suis un cowboy canadien et Je chante à cheval demeurent des classiques de la chanson country francophone. On se souvient de lui pour sa célèbre émission de télévision Le Ranch à Willie et aussi pour ses rôles joués au cinéma dans les films La vraie nature de Bernadette et La mort d’un bûcheron de Gilles Carle. On ne peut penser à Willie Lamothe sans penser aussi à Bobby Hachey, son complice professionnel de toujours.

Marcel et Renée Martel — Nous on aime la musique country

Marcel Martel est considéré par plusieurs comme faisant partie des pionniers de la musique country au Québec. Toute sa vie gravitait autour de l’univers du country. Pendant les 40 années que dura sa carrière, il lança plus de 50 albums en plus d’écrire près de 500 chansons originales. Dans les années 1970, il reçu un disque honorifique pour avoir été l'artiste ayant vendu le plus de disques country et western au Canada. Sa fille Renée, quant à elle, est ni plus ni moins que la reine du country au Québec. Celle qui compte près de 60 ans de carrière a commencé à exercer le métier de chanteuse alors qu’elle n’avait que 7 ans. Après avoir vendu plus de 3 millions d’album et animé diverses émissions radio et télé, la reine du country continue de fouler les planches au grand plaisir de ses nombreux fans.

La famille Daraîche — Que la lune est belle ce soir

Les membres de ce groupe appartiennent tous à la même famille. Paul et Julie Daraîche sont frère et sœur. Ils ont amorcé leur carrière musicale il y a 30 ans. Katia, la fille de Paul, et Dani, la fille de Julie, se sont joints au groupe au fil du temps. Ensemble, il forme un des groupes les plus populaires dédiés à la musique country. Les Daraîche sont de véritables porte-étendards de ce genre musical. Ils préservent un country authentique en dehors des modes commerciales.

Patrick Normand — La guitare de Jérémie

En 1984, Patrick Normand lançait son grand succès Quand on est en amour. Tout le Québec fredonnait cette chanson vendue à plus de 300 000 exemplaires. La popularité du chanteur atteignit alors des sommets, mais son parcours fut dans les années qui suivirent plus difficile. Le country étant moins au goût du jour, et critiqué pour son look, Normand eut a lutté fort pour préserver son image et diffuser sa musique. Heureusement, il pouvait compter sur un noyau de fans fidèles. Patrick Normand gravit de nouveau les échelons un à un sans jamais renier son âme country. En 2007, on lui attribua le trophée hommage à l’ADISQ pour l’ensemble de sa carrière.

Isabelle Boulay — À ma mère (Perce les nuages)

Cette grande interprète originaire de Sainte-Félicité en Gaspésie au Québec a chanté avec les plus grands noms de la chanson française — Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Zacharie Richard, Claude Léveillé — et cela, sur les plus grandes scènes de la Francophonie. La grande chanson française occupe certes une place importante dans le cœur et la carrière d’Isabelle Boulay, mais c’est en chantant des chansons country que l’artiste a fait ses premiers pas dans les bars et restaurants de sa région natale. Fortement imprégnée par ce genre musical, elle a régulièrement ajouté des classiques country à ses tours de chant tant au Québec qu’en Europe. En 2007, alors que la musique country était boudée par les radios commerciales, Isabelle Boulay a fait le pari produire l’album De retour aux sources, exclusivement dédié à ce genre musical. L’artiste a gagné son pari et ses chansons Adrienne et Entre Matane et Baton rouge sont aujourd’hui fredonnées par un large public. Ses rencontres musicales récentes avec Anne Murray et Kenny Rodger laissent croire qu’un nouvel album country, cette fois produit dans la langue de Shakespeare, pourrait voir le jour.

Escapade : Terre de La Vérendrye

Sculpture autochtone le long du Ironwood Trail, Pinawa, Manitoba. Photo: Nancy Bremner.

« Dès qu’on arrive, mon niveau de stress disparaît, littéralement », nous explique Angela, propriétaire d’un chalet, alors qu’on entend les rires des enfants fuser à l’arrière plan. La famille s’est installée dans sa résidence secondaire près de Lac du Bonnet, dans l’est du Manitoba, et les enfants « lâchent leur fou », comme tous les enfants.

Le Lac du Bonnet est un lieu de villégiature depuis le début du siècle dernier. Les berges de la rivière Winnipeg sont parsemées de chalets de toutes sortes, de la modeste cabane à la luxueuse demeure de plusieurs millions de dollars.

C’est cette même rivière que Pierre Gaultier de Varennes de La Vérendrye a parcourue au printemps de 1733. Le voyageur français a baptisé une grande section de la rivière Lac du Bonnet en raison de sa forme particulière. Les preuves d’une présence humaine dans le secteur remontent à au moins huit mille ans. Les Cris firent la rencontre de La Vérendrye à son arrivée, mais en 1800, ils avaient quitté les lieux, remplacés par les Anishinabe (Ojibway) en provenance du lac Supérieur.

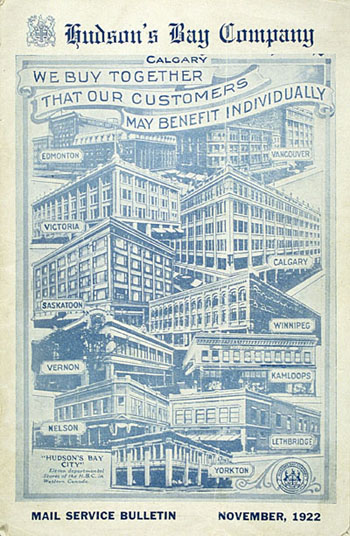

Après une après midi passée à bord d’une embarcation à moteur, on ne peut que s’émerveiller devant la force et l’adresse qu’ont dû déployer les voyageurs qui ont parcouru cette même rivière. Jusqu’en 1821, année où la Compagnie du Nord-Ouest, établie à Montréal, fusionna avec la Compagnie de la baie d’Hudson, cette route empruntée pour le commerce de la fourrure fut très fréquentée. En chemin, on nous raconte comment les troupes du colonel Wolseley s’embarquèrent à bord de canots pour étouffer la rébellion menée par Louis Riel, mais également la fin de la grande époque du canot, vers 1870.

Le lendemain matin, nous visitons le village et ses commerces, notamment une boulangerie qui fleure le bon pain frais. Au marché, en ce samedi matin, on nous propose une belle variété de légumes frais, de miel et d’oeuvres d’artisanat local.

« [La Vérendrye] a baptisé une grande section de la rivière Lac du Bonnet en raison de sa forme particulière. »

Ensuite, nous quittons le Lac du Bonnet et nous dirigeons vers la vieille ville de Pinawa. Sur l’autoroute 211E, nous voyons une affiche d’Énergie atomique du Canada limitée. Nous traversons une dense forêt d’épinettes et prenons au nord, sur la route provinciale 520, un chemin de gravier menant à la ville originale de Pinawa et à l’ancien barrage de Pinawa.

C’est ici, en 1906, que la première centrale hydroélectrique du Manitoba fut construite par la Winnipeg Electric Company afin de répondre à la demande croissante de la ville. On y construisit une grande structure de béton afin d’exploiter le courant de la rivière Winnipeg. Même si la production a cessé en 1951, et que le village a depuis été abandonné, les ruines du barrage sont toujours visibles et font maintenant partie du parc provincial du barrage Pinawa. Les voyageurs s’y arrêtent pour un pique-nique, une randonnée et un bain de soleil sur les rochers. Dans la vieille ville, les anciennes maisons, le jardin communautaire, l’hôtel de ville et l’école sont identifiés par des panneaux.

Ensuite, nous reprenons la route en direction de la nouvelle ville de Pinawa. EACL a fondé cette ville en 1963.

Plusieurs chevreuils broutent allègrement sur le boulevard. Ils semblent peu perturbés par l’arrivée des visiteurs. Au bout de cette route se trouve une imposante structure de métal, le Pinawa Heritage Sundial (le cadran solaire patrimonial de Pinawa). Construite dans le cadre d’un projet du Millénaire, cette oeuvre massive intègre douze thèmes liés au patrimoine, notamment les Premières nations, La Vérendrye et l’hydroélectricité.

La marina de la ville nous donne l’impression d’être au bord de la mer et les visiteurs peuvent emprunter le très fréquenté Ironwood Trail (ainsi nommé en raison de la présence rare d’ostryers de Virginie) qui longe la rivière Winnipeg. Du sentier, on peut voir deux îles : French et Furey. Elles portent le nom de deux soldats des grenadiers de Winnipeg, morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a tant à voir ici et dans la région environnante de Whiteshell, notamment des pétroformes, des monuments, des musées et un sanctuaire d’oies! Mais, tout cela devra faire l’objet d’une autre escapade.

Beverley Tallon est adjointe à la rédaction au magazine Canada’s History. Elle a également contribué à l’ouvrage 100 Photos that Changed Canada, un succès de librairie partout au pays.

L’homme qui désamorçait les bombes du FLQ

Robert Côté, acteur de premier plan, lors des événements d’Octobre 1970 et particulièrement lors de la libération de James Richard Cross.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Robert Côté à Histoire Canada (durée 23 minutes, 40 secondes). Voyez aussi de quelle manière les événements d'Octobre 1970 furent présentés, interprétés ou commentés dans le cinéma québécois.

Les événements d’Octobre 1970 ont été analysés par bon nombre de journalistes et historiens. Ici, nous vous proposons de revivre ces événements à travers le regard de Robert Côté, ancien commandant de la Police de Montréal responsable de l’équipe chargée de désamorcer les explosifs et les bombes.

Robert Côté s’est joint au Service de police de Montréal en 1959 après avoir servi pendant 6 ans au sein du Royal 22e Régiment. Ses expériences sur le terrain dans diverses régions du Canada, dans l’Arctique et en Allemagne lui ont permis de développer des compétences recherchées à une époque où le FLQ faisait exploser des bombes un peu partout à Montréal.

Retraité du Service de police de Montréal en 1990 avec le grade d’Inspecteur-chef, Robert Côté devint conseiller municipal et maire suppléant de Montréal. Afin de souligner son parcours peu banal, on lui décerna la Médaille de bravoure de la Ville de Montréal et on le décora de l’Ordre du Canada à titre d’officier.

En octobre 2003, il publia un livre intitulé Ma guerre contre le FLQ aux éditions Trait d’Union. Il reçut pour ce livre le Prix Percy-Foy de la Société historique de Montréal.

Les événements d’octobre 1970 au Québec

Il y a 40 ans cette année, la Crise d’octobre débutait au Québec. Les événements de l’automne 1970 marquèrent une génération de citoyens québécois et canadiens. Encore aujourd’hui, certains aspects de cette crise demeurent inexpliqués et énigmatiques. Vous trouverez ici une chronologie des principaux événements ayant marqués l’automne 1970. Vous pourrez mieux comprendre toute l’agitation associée à cette période grâce à des liens menant à des documents d’archives de la radio et de la télévision de Radio-Canada.

5 octobre : Enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross par la cellule Libération du FLQ à sa résidence. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

8 octobre : Lecture du Manifeste du FLQ par le journaliste Gaétan Montreuil à la télévision de Radio-Canada. [ Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

10 octobre : Le gouvernement canadien accepte que les ravisseurs de Cross reçoivent un sauf conduit pour quitter le pays, mais refuse la libération des prisonniers politiques du FLQ et l’arrêt des activités policières. Pierre Laporte, ministre du Travail et de l’Immigration, est enlevé par la cellule Chénier devant sa maison à Saint-Lambert. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

13 octobre : Le gouvernement canadien ordonne que des militaires soient déployés à Ottawa afin d’assurer la défense des édifices fédéraux. Pierre Elliott Trudeau déclare son célèbre« Just watch me » à un journaliste qui le questionne sur les solutions envisagées afin de rétablir l'ordre. [Regardez cette vidéo via YouTube]

15 octobre : Le Premier ministre québécois Robert Bourassa demande l'intervention des forces armées afin « d’assurer la sécurité de la population et des édifices publics. » 1000 soldats envahissent les rues de Montréal. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

16 octobre : Pour une première fois en période de paix, le Premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau impose la loi sur les mesures de guerre. Les libertés civiles sont suspendues partout au pays et le FLQ est mis hors la loi. Près de 500 personnes seront arrêtées arbitrairement à partir de ce moment. [Regardez ces vidéos tirés des archives de Radio-Canada première vidéo et deuxième vidéo.]

17 octobre : Le corps du ministre Pierre Laporte est retrouvé dans le coffre d'une voiture à proximité de l'aéroport militaire de Saint-Hubert. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

19 octobre : Des mandats d'arrêt sont lancés contre Jacques Rose, Bernard Lortie et Francis Simard, trois membres de la cellule Chénier. On les soupçonne d’être les responsables de l'enlèvement et du meurtre de Pierre Laporte.

3 décembre : James Richard Cross est libéré par ses ravisseurs après 59 jours de captivité. Jacques Lanctôt, son épouse Suzanne et leur fils Boris, Jacques Cossette-Trudel et sa femme Louise Lanctôt, Marc Carbonneau et Yves Langlois (alias Pierre Séguin) obtiendront un sauf-conduit les menant vers Cuba. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

23 décembre : Pierre Elliott Trudeau confirme que les forces armées seront retirées du Québec à partir du 4 janvier 1971. La Loi sur les mesures de guerre restera quant à elle en vigueur jusqu'au 30 avril 1971.

28 décembre : Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard, les ravisseurs de Pierre Laporte, sont arrêtés sur la rive sud de Montréal. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]

Octobre 1970 dans le cinéma québécois

La Crise d'octobre de 1970 a marqué une génération de Québécois et de Canadiens tant dans la vie que par sa représentation au grand écran. Histoire Canada vous propose ici une compilation des principaux films (fictions et documentaires) inspirés par les événements qui se sont déroulés au Québec à l'automne 1970. (Ne manquez pas l'entrevue accordée par Robert Côté, ancien commandant de la Police de Montréal et responsable de l'équipe chargée de désamorcer les explosifs et les bombes).

Bingo

Bingo

113 minutes | 1974 | Fiction | Réalisation : Jean-Claude Lord

Bingo est le premier film inspiré par les événements d’Octobre 70. Le film, qui a connu un grand succès populaire lors de sa sortie, est considéré à la fois comme un film politique, mais aussi comme le premier thriller québécois. Dans Bingo, le personnage principal est un jeune homme idéaliste manipulé et transformé en terroriste par des influences extérieures.

Voir des extraits du film sur telequebec.tv

Les Ordres

Les Ordres

107 minutes | 1974 | Fiction | Réalisation : Michel Brault Primé à Cannes (1975)

Deuxième œuvre de fiction de Michel Brault, Les Ordres est un film majeur dans l’histoire du cinéma québécois. Il fut directement inspiré par les événements d’Octobre 70. Le récit présenté par Brault se situe à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Le réalisateur fut le premier à présenter sur grand écran l'emprisonnement de citoyens et les mauvais traitements subis lors de l’imposition par le gouvernement canadien de la Loi des mesures de guerre. Pour son film, il recevra le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1975 en plus de quatre Canadian Film Awards. Encore aujourd’hui, Les Ordres se retrouve au sommet des palmarès recensant les films canadiens les plus importants.

Voir des extraits du film sur telequebec.tv

Les événements d’Octobre 1970

Les événements d’Octobre 1970

87 minutes | 1975 | Documentaire | Réalisation : Robin Spry Primé au festival du film de Chicago, aux Génie de Niagara on the Lake et au Festival de Nyon en Suisse

Les Événements d’Octobre 1970 est intéressant parce qu’il présente le point de vue d’un anglophone en ce qui a trait aux faits saillants qui se sont déroulés au Québec à l’automne 1970. Robin Spry a réalisé ce film en ayant comme objectif d’instruire le public. Il fut lancé dans la controverse alors que le sujet lui-même était controversé. Spry retrace les grandes lignes de l’histoire d’Octobre 1970 avec un souci d'impartialité, à partir de tournages originaux et d'images d'archives.

Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film

24 heures ou plus…

24 heures ou plus…

113 minutes | 1977 | Documentaire | Réalisation : Gilles Groulx Prix de la critique 1977 – Canada

Jugé trop révolutionnaire au moment de sa réalisation en 1971, le documentaire de Gilles Groulx, produit par l’Office national du film, sera interdit de diffusion jusqu’en 1977. Filmé un an après les événements d’Octobre 70, Groulx veut dénoncer l’aliénation des masses en plus de réveiller les consciences. Pour ce faire, il utilisa une facture visuelle audacieuse alternant la couleur et le noir et blanc, l’utilisation du graffiti, la publicité et l’éditorial.

Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film

La liberté en colère

La liberté en colère

73 minutes | 1994 | Documentaire | Réalisation : Jean-Daniel Lafond

Ce documentaire réunit quatre anciens militants du Front de libération du Québec – Pierre Vallières, Charles Gagnon, Francis Simard et Robert Comeau – qui partagent leurs réflexions sur l’histoire du mouvement indépendantiste québécois en plus de faire un retour sur leurs actions des années 60 et 70. Jean-Daniel Lafond cherche à découvrir ce qui reste des idées révolutionnaires de ces hommes 25 ans après les événements d’Octobre 70.

Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film

Octobre

Octobre

97 minutes | 1994 | Fiction | Réalisation : Pierre Falardeau Primé au Rendez-vous du cinéma québécois - Prix L.E. Ouimet-Molson, Prix Guy L'Écuyer, primé au Festival de Blois La Salamandre d'or et au Festival de Rennes.

Octobre a été co-scénarisé par l'ex-felquiste Francis Simard avec qui Falardeau s'était lié d'amitié après l'avoir visité en prison. Le réalisateur propose une interprétation des événements d’Octobre 70 à travers les yeux des ravisseurs du ministre Laporte. L’histoire débute la veille de son enlèvement et se termine au moment de sa mort. Falardeau relate les moments importants de la crise – arrestations arbitraires des sympathisants indépendantistes, proclamation de la Loi des mesures de guerre par le gouvernement fédéral, occupation du Québec par l'armée canadienne – tel qu’ils furent vécus par les plus importants membres du FLQ.

Voir des extraits du film sur telequebec.tv

Nô

Nô

85 minutes | 1998 | Fiction | Réalisation : Robert Lepage Primé au Festival international du film de Toronto et au Sudbury Cinéfest

Robert Lepage réalise ce film en 1998 alors que les Québécois viennent de dire non pour la seconde fois au projet de souveraineté. L’histoire, qui se déroule en 1970, présente en toile de fond deux événements importants pour l’histoire du pays: la crise d'Octobre au Québec et la participation québécoise à l'exposition universelle d’Osaka au Japon. Sophie, le personnage principal dans le film, évolue dans un cadre où paradoxalement le Québec se replie sur lui-même tout en s’ouvrant sur le monde.

Voir un extrait du film sur telequebec.tv

La compilation a été réalisée par Jean-Philippe Proulx

Jeux olympiques de 1932: L’or d’Hilda Strike à une athlète hermaphrodite?

Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1932, la sprinteuse canadienne Hilda Strike se fit coiffer de quelques centimètres au fil d’arrivée du 100 mètres par l’athlète polonaise Stella Walsh. Lors de la mort de cette dernière en 1980, une autopsie confirma qu’elle était hermaphrodite. Dans l’édition décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History, vous trouverez un article écrit par Ron Hotchkiss portant sur cette histoire. En complément, ci-dessous, vous découvrirez une entrevue accordée par Strike à la journaliste Danielle Levasseur en 1984 pour la télévision française de Radio-Canada.

Voir l'entrevue accordée par Hilda Strike à la journaliste Danielle Levasseur de Radio-Canada.

Le 1er septembre, naissance à Montréal d’Hilda Strike.

Le 1er septembre, naissance à Montréal d’Hilda Strike.

Elle cumule quinze coupes et trente médailles lors de diverses compétitions.

Elle cumule quinze coupes et trente médailles lors de diverses compétitions.

Elle égale le record olympique de 12,2 secondes au 100 mètres sprint établit en 1928 par l’Américaine Elizabeth Robinson.

Elle égale le record olympique de 12,2 secondes au 100 mètres sprint établit en 1928 par l’Américaine Elizabeth Robinson.

♦ Médaillée d’argent sur 100 mètres, Jeux olympiques de Los Angeles.

♦ Médaillée d’argent sur 4 x 100 mètres relais, Jeux olympiques de Los Angeles.

♦ Athlète la plus populaire à Montréal.

♦ Athlète féminine par excellence au Canada.

Hilda Strike fonde le Mercury Athletic Club.

Hilda Strike fonde le Mercury Athletic Club.

Jeux du Commonwealth à Londres : médaillée d’argent sur 100 verges et médaillée d’argent sur 4 X 110 verges relais.

Jeux du Commonwealth à Londres : médaillée d’argent sur 100 verges et médaillée d’argent sur 4 X 110 verges relais.

Mariage avec Fred Sisson et retrait de la compétition.

Mariage avec Fred Sisson et retrait de la compétition.

Introduction des tests de vérification du sexe aux Jeux olympiques.

Introduction des tests de vérification du sexe aux Jeux olympiques.

Intronisation au Panthéon des sports canadiens

Intronisation au Panthéon des sports canadiens

Mort de Stella Walsh. Une autopsie révèle que cette dernière était hermaphrodite.

Mort de Stella Walsh. Une autopsie révèle que cette dernière était hermaphrodite.

Hilda Strike demande qu’on lui accorde la médaille d’or qu’elle aurait dû obtenir.

Hilda Strike demande qu’on lui accorde la médaille d’or qu’elle aurait dû obtenir.

Hilda Strike s’éteint le 9 mars à Ottawa.

Hilda Strike s’éteint le 9 mars à Ottawa.

Ruée vers l’or : Charlotte Gray marche sur les pas de Pierre Berton

Charlotte Gray

Charlotte Gray, auteure et historienne reconnue, a récemment publié un ouvrage ayant pour titre Gold Diggers: Striking It Rich in the Klondike. Madame Gray a également partagé son savoir avec des passionnés d’histoire venus l’entendre le 3 novembre dernier à Winnipeg lors d’une conférence organisée conjointement par Histoire Canada et le H. Sanford Riley Centre for Canadian History. Nous vous invitons à lire l’article qu’elle a publié dans l’édition décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History et qui a pour titre After the Gold Rush.

Charlotte Gray poursuit à sa manière le chemin tracé par l’historien Pierre Berton, lui-même le fils d’un chercheur d’or ayant grandi à Dawson, ville carrefour de la ruée vers l’or.

Nous vous proposons de faire un retour en arrière en images afin de découvrir ou redécouvrir le documentaire La capitale de l’or, réalisé en 1957 par Colin Low et Wolf Koenig. Les souvenirs de l’historien Pierre Berton inspirèrent le récit de ce film produit par l’Office national du film. Il relate les moments forts de la ruée vers l’or en plus de regrouper un bon nombre de photographies d’époque.

Voir le documentaire La capitale de l’or, réalisation Colin Low et Wolf Koenig, Office national du film, 1957 (21 minutes 37 secondes).

Émilie Fortin-Tremblay

Pierre Nolasque Tremblay et Émilie Fortin-Tremblay (à droite). Image : Association franco-yukonnaise.

Cette grande pionnière du Nord, née le 4 janvier 1872 à Saint-Joseph-d’Alma au Québec, prit pour mari un chercheur d’or nommé Nolasque Tremblay le 11 décembre 1893. L’année suivante, la nouvelle mariée s’aventura dans un voyage de noce peu commun. Après avoir parcouru plus de 8 000 km en direction de Miller Creek au Yukon, Émilie Fortin-Tremblay devint la première femme blanche à traverser le col Chilkoot.

Afin de mieux connaître la vie de cette Franco-Yukonnaise, nous vous proposons une entrevue réalisée avec madame Cécile Girard, rédactrice en chef du journal l’Aurore Boréal de Whitehorse. Madame Girard est également co-auteure de l’ouvrage Un jardin sur le toit : la petite histoire des francophones du Yukon publié par l’Association franco-yukonnaise.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Cécile Girard à Histoire Canada (durée 10 minutes, 11 secondes).

Pour en savoir plus:

Girard, Cécile et Renée Laroche, Un jardin sur le toit. La petite histoire des francophones du Yukon, Whitehorse, Association franco-yukonnaise, 1991.

Serge Bouchard présente un portrait d’Émilie Fortin-Tremblay à l’émission radiophonique De remarquables oubliés diffusée le 2 mars 2009 à la radio de Radio-Canada.

Découvrez la série de reportages radio et télé produits en août 2008 par Radio-Canada alors que deux femmes de Vancouver marchèrent sur les traces des chercheurs d’or.

Amusez-vous grâce au jeu La ruée vers l'or du Klondike du Musée virtuel du Canada

Visitez le site Web de Parc Canada

Wilbert Coffin innocent?

Coffin à la sortie du palais de Justice (Bibliothèque et Archives Canada/PA-166908)

Wilbert Coffin a été pendu le 10 février 1956 après avoir été jugé coupable des meurtres de trois chasseurs américains. À l’époque, des doutes demeuraient quant à la culpabilité de Coffin. L’opinion publique était divisée. Avec certaines irrégularités lors du procès et une preuve déficiente, plusieurs ont affirmé qu’un innocent avait été pendu. Aujourd’hui, presque 50 ans après les événements, des voix s’élèvent afin de réhabiliter la mémoire de l’homme.

Pour en savoir plus sur cette histoire qui a marquée l’histoire judiciaire québécoise et canadienne, nous vous invitons consulter les documents ci-dessous. Vous pouvez également lire l’article Reasonable Doubts de Ray Argyle publié dans l’édition de décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History.

Lecture :

Clément Fortin, L’Affaire Coffin, une supercherie ? Montréal , Wilson & Lafleur, 2007. 384 pages.

Jacques Hébert, Coffin était innocent. Beloeil, Éditions de l’Homme, 1958. 188 pages.

Jacques Hébert, L'affaire Coffin - J'accuse les assassins de Coffin, précédé de Une petite autopsie de l'affaire, et suivi de, Trois jours en prison, Montréal, Domino, 1980, 261 pages.

Cinéma :

L’Affaire Coffin

Année de réalisation : 1980

Réalisateur : Jean Claude Labrecque

Avec August Schellenberg, Yvon Dufour, Micheline Lanctôt, Jean-Marie Lemieux.

Télévision :

Documentaire Le mystère Coffin par Solveig Miller et Jean-Louis Boudou diffusé le 28 mars 2007 dans le cadre de l’émission Enjeux à la télévision de Radio-Canada.

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

DocumentairePeine de mort: la justice qui tue, réalisé par René Lévesque et diffusé le 17 janvier 1960 dans le cadre de l’émission Premier plan à la télévision de Radio-Canada.

Série d’entrevues réalisées en 1963 par le journaliste Pierre Nadeau avec le coroner Lionel Rioux, le jugeJoseph L. Duguay, l’avocat François B. Gravel et l’avocat Louis Doiron. Les entrevues ont été diffusées le 4 décembre 1963 à la télévision de Radio-Canada.

Web :

Dossier de Radio-Canada.ca intitulé

La peine de mort au Canada. Recherche de Florence Meney,

Les 10 lieux historiques nationaux les plus populaires

L'Anse aux Meadows. / Photo: Parcs Canada

Imaginez-vous parcourir les routes du Canada pour visiter dix lieux historiques nationaux. Lesquels choisiriez vous?

C’est la question que nous nous sommes posée, au magazine Canada’s History. Et quelle question! Il y a tant de sites extraordinaires, plus de 150 en fait. Et ce ne sont là que les sites administrés par Parcs Canada, qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Il y a près de 800 autres lieux historiques nationaux, appartenant notamment à des particuliers, des sociétés d’histoire, des entreprises ou d’autres paliers de gouvernement.

Nous avons établi notre palmarès en fonction de la pertinence historique des sites et de la qualité de l’expérience de leurs visiteurs. Nous voulions également couvrir une vaste période historique et représenter le plus de régions possibles.

Si vous deviez entreprendre ce voyage, vous feriez revivre les histoires du Canada de multiples façons : autour du feu, dans une hutte de terre viking à Terre-Neuve, en entendant retentir les canons à Louisbourg, en assistant à une reconstitution de la déportation des Acadiens, en longeant les remparts du Vieux Québec, en pagayant le long du canal Rideau, en préparant les fourrures au poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson de Lower Fort Garry, en jetant un coup d’oeil dans les trous de tirailleurs des Métis, sur le lieu de leur dernière bataille, à Batoche, en lançant le lasso au Bar U Ranch, en suivant les gardiens Haida sur leurs sites sacrés, et en cherchant de l’or au Klondike.

En attendant, parcourez les sections suivantes afin de voir quelques uns des plus beaux lieux historiques canadiens.

- L'Anse aux Meadows, Terre-Neuve-et-Labrador

- Fortifications de Québec, Québec

- Grand-Pré, Nouvelle-Écosse

- Forteresse-de-Louisbourg, Nouvelle-Écosse

- Canal Rideau, Ontario

- Lower Fort Garry, Manitoba

- Batoche, Saskatchewan

- Bar Ranch U, Alberta

- Nan Sdins, Colombie-Britannique

- Dawson, Territoire du Yukon

L’Anse aux Meadows

Le preuve d’une présence des Vikings au Canada.

Ce village viking reconstruit se trouve sur la pointe nord de la péninsule nord de Terre Neuve, isolé du reste de la civilisation. D’anciens récits relatent le passage des Vikings en Amérique du Nord, notamment les sagas du Vinland. On y raconte qu’il y a environ 1 000 ans, Lief Eriksson a accosté sur le continent, qu’il appela Vinland, ou « terre de vin », car les raisins sauvages y poussaient en abondance.

Selon ces sagas, d’autres Vikings le suivirent, mais leur présence n’a été prouvée qu’en 1960, lorsqu’un explorateur norvégien, Helge Ingstad, décida d’entreprendre des recherches plus poussées le long de la côte. George Decker, résident local, le dirigea vers une zone de crêtes et de buttes recouvertes de hautes herbes. Ingstad et sa femme, l’archéologue Anne Stine Ingstad, passèrent huit ans à explorer le site, avec l’aide d’archéologues provenant de partout dans le monde.

Ils découvrirent les ruines de bâtiments, des foyers et une forge. Les archéologues trouvèrent également de plus petits artéfacts, comme un fermoir de bronze, une aiguille en os et un volant de fuseau. Ces deux derniers articles laissent entendre que cette colonie accueillait également des femmes. Il s’agissait sans doute d’un camp saisonnier : on y récoltait le bois et chassait le gibier, que l’on ramenait au Groenland.

Les Vikings ne sont pas demeurés longtemps à L’Anse aux Meadows. Les sagas relatent des échanges houleux entre les Norvégiens et les Autochtones, qu’ils appelaient « Skraelings ». Trop peu nombreux pour se défendre, ils quittèrent la région après quelques années.

Ce lieu est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Période historique : 1 000 ans apr. J.-C.

À faire : Visitez le camp reconstitué des Vikings, où des comédiens en costume d’époque jouent les rôles de divers personnages : le capitaine et sa femme, les membres de l’équipage, etc. Écoutez les sagas dans la hutte de terre du chef. Voyez comment on forgeait le métal et tissait les textiles, apprenez en davantage sur les méthodes de cuisson et d’autres activités du quotidien dans cette colonie d’une autre époque. Admirez le paysage à la fois austère et magnifique de cette terre sauvage.

S’y rendre : L’Anse aux Meadows est à environ quatre à cinq heures de route au nord du parc national du Gros Morne, sur la péninsule nord de Terre Neuve. Il y a un aéroport à Deer Lake, juste au sud de Gros-Morne.

D’autres extras en ligne :

Forteresse de Louisbourg

Le Gibraltar de l’Amérique du Nord.

L’emplacement de la forteresse, sur une pointe brumeuse et isolée du Cap Breton, semble encore aujourd’hui éloigné de tout. Mais au début du 18e siècle, Louisbourg était un des ports les plus achalandés d’Amérique du Nord, en grande partie grâce à la lucrative pêche à la morue dans les Grands Bancs.

Comme il s’agit d’un port en eau profonde, situé à un endroit stratégique permettant de garder l’entrée du fleuve Saint-Laurent, la France a consacré 26 années et des sommes énormes à la construction de ce qui deviendra la forteresse la plus solide et la plus impressionnante du continent.

Lorsque les Britanniques en prirent possession suite au siège de 1758, ils démantelèrent le fort pierre par pierre et brique par brique afin que les Français ne puissent plus jamais s’en resservir comme base fortifiée. Le gouvernement du Canada a commencé à reconstruire un quart de la ville emmurée originale en 1961. Il s’agit du plus important projet de reconstruction historique au Canada, avec ses cinquante bâtiments couvrant plus de cinq hectares. Il faut une journée entière pour tout visiter.

Période : 1720 à 1740

À faire : Assistez à une scène de comédie française dans une taverne de l’époque, participez à des ateliers culinaires, ou sustentez vous dans un des trois restaurants du site. Prenez part à une visite meurtre et mystère ou partez à la recherche de fantômes en compagnie d’interprètes costumés. Allez voir les fouilles archéologiques. Sur les plages près du fort, trempez vos orteils dans l’eau de l’Atlantique et imaginez vous que vous prenez la ville d’assaut, en 1758, vêtu du lourd costume du soldat britannique.

S’y rendre : Sur l’île du Cap-Breton. Un long voyage de six heures, égayé de magnifiques paysages, à partir de Halifax. Environ une demi heure de route à partir de l’aéroport de Sydney.

D’autres extras en ligne :

Grand-Pré

Le coeur de la vieille Acadie bat encore dans ce village.

Grand-Pré fut l’épicentre d’un des événements les plus tragiques de l’histoire acadienne. Le 5 septembre 1755, les hommes et les garçons furent rassemblés à la vieille église, où le lieutenant colonel britannique John Winslow lut à haute voix une ordonnance visant à expulser tous les colons de langue française. Ce fut le début du Grand dérangement, l’expulsion forcée des Acadiens hors des provinces maritimes. Ils furent envoyés en Grande-Bretagne, en France et dans diverses colonies britanniques. Des milliers y laissèrent leur vie.

Grand-Pré disparut et aurait sans doute été oublié, n’eut été de Henry Wadsworth Longfellow, qui publia le poème Evangeline, relatant cette grande tragédie, en 1847. Les touristes américains se rendirent sur les lieux en grand nombre, mais n’y trouvèrent que des marais et de vieux saules. Plus tard, on y érigea une statue d’Évangéline et on bâtit une église en souvenir de la déportation.

Aujourd’hui, Grand-Pré est à la fois un site commémoratif pour les Acadiens et un symbole représentant leur mode de vie d’avant la déportation. Grand-Pré a été désigné lieu historique national en 1961.

Période : 1682–1755.

À faire : Visitez l’église Souvenir et voyez les peintures illustrant la déportation exécutées par Claude Picard. Visitez également le site archéologique. Participez à une pièce de théâtre extérieur interactive sur la vie à Grand Pré avant la déportation. Promenez vous autour des vieux saules, du verger et de la mare aux canards, et admirez ce paysage champêtre. Profitez également des événements organisés lors des journées acadiennes, en juillet.

S’y rendre : Grand-Pré dans la vallée de l’Annapolis Valley, à environ une heure de route de Halifax. À partir de la route 101, prenez la sortie 10 vers Wolfville et suivez la route 1 ouest pendant un kilomètre, ensuite prenez la direction nord pour un autre kilomètre, sur le chemin Grand-Pré.

D’autres extras en ligne :

Fortifications de Québec

La seule ville fortifiée nord américaine sauvée des ruines.

Le Vieux-Québec est un véritable palimpseste : on y retrouve les traces de l’histoire militaire du pays, pendant quatre siècles suivant l’arrivée de Champlain. Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO, juché au sommet de hautes falaises, a joué un rôle stratégique en matière de défense. Pendant un siècle et demi, Québec était une colonie française florissante, jusqu’à l’invasion des Britanniques en 1759. Sous le règne britannique, le Vieux-Québec faisait toujours office de bastion, cette fois-ci contre la menace permanente d’une invasion en provenance des États-Unis.

La vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et les environs en fait une attraction touristique toute désignée. Construits sur ce qui restait de l’Habitation originale de Champlain, ces imposants remparts et profondes tranchées rappellent l’époque des villes emmurées construites du 17e au 19e siècle. Au coeur des fortifications se trouve La Citadelle, construite de 1820 à 1831.

Les fortifications étaient vouées à l’abandon lorsque l’armée britannique se retira en 1871. Mais Lord Dufferin, gouverneur général du Canada de 1872 à 1878, aimait le Vieux-Québec et fit de La Citadelle sa résidence secondaire. Il réussit à convaincre les politiciens locaux de sauver les vieux murs de la destruction.

Un des sites historiques les plus visités au Canada, le Vieux-Québec accueille environ 500 000 visiteurs par année.

Période : Du début des années 1600 à la fin des années 1800.

À faire : Participez à une visite guidée bilingue des remparts et des hauteurs de Québec. La visite à pied prévoit un arrêt sur un site archéologique permanent. À La Citadelle, on peut visiter le Musée Royal 22e Régiment — les fameux Van Doos. Vous pouvez organiser votre visite afin de profiter du festival annuel de cinq jours célébrant la vie en Nouvelle-France. Il y a aussi des journées thématiques, des programmes scolaires et divers événements spéciaux, notamment des concerts et des conférences.

S’y rendre : Les fortifications de Québec sont au coeur de la ville de Québec.

D’autres extras en ligne :

Canal Rideau

Une voie navigable au lourd passé

La beauté et la valeur récréative de cette voie navigable de 202 kilomètres de long démentent bien ses origines : au début du 19e siècle, il s’agissait d’une véritable stratégie de défense. Après la guerre de 1812, les relations entre l’Amérique du Nord britannique et les États Unis sont de plus en plus tendues. Le lien navigable vital entre Montréal et les Grands Lacs, dont la majeure partie forme la frontière entre les deux pays, était vulnérable à une fermeture dans l’éventualité d’un conflit.

On décida donc de construire un autre passage, d’Ottawa à Kingston, reliant lacs et rivières grâce à un réseau de canaux et à quarante sept écluses. Il s’agissait d’un ambitieux ouvrage qui a pris cinq ans (1827 à 1832) à compléter et qui a requis des milliers de travailleurs, la plupart de récents immigrants irlandais. Les marécages de la région favorisaient la transmission de la malaria, qui a tué cinq cents de ces travailleurs.

Le prix de cet ouvrage, soit 800 000 livres sterling (60 % de plus que l’estimation initiale), eut l’effet d’un choc au Parlement britannique. Ses beaux jours en tant que voie navigable commerciale furent de courte durée, mais le canal devra sa survie à sa vocation récréative. Il a été nommé site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007.

Période : 1827 à aujourd’hui.

À faire : Parcourez le canal en bateau pour admirer le paysage, les villes historiques et petits villages de l’est de l’Ontario. Assistez aux représentations théâtrales estivales offertes par les comédiens de Parcs Canada afin de revivre l’histoire des villes et villages parsemés le long du canal. Patinez sur une section du canal au centre ville d’Ottawa.

S’y rendre : Le canal débute à Ottawa et se termine à Kingston; on peut y accéder à de nombreux endroits le long de son parcours.

D’autres extras en ligne :

Batoche

Un lieu tranquille témoin de la dernière bataille des Métis.

Ce petit village paisible sur les rives de la rivière Saskatchewan Sud fut un des derniers champs de bataille de la rébellion du Nord-Ouest de 1885. Cette rébellion commença des années plus tôt, lorsque les Métis, des descendants de commerçants de fourrure et d’Autochtones, se virent menacés par les colons qui déferlaient dans la région, en provenance de l’est du Canada. Après l’échec de la rébellion de la rivière Rouge, menée par Louis Riel en 1869, de nombreux Métis s’installèrent plus à l’ouest, en Saskatchewan, pour refaire leur vie.

Lorsqu’ils se virent refuser la protection qu’ils tentaient d’obtenir d’Ottawa, les Métis se tournèrent vers Riel, qui sortit d’exil et fit de Batoche le siège du gouvernement provisoire de la Saskatchewan. Les troupes du Dominion arrivèrent rapidement, grâce au chemin de fer nouvellement construit. Le petit contingent de Métis connut quelques victoires, mais fut finalement entouré à Batoche par les soldats qui étaient beaucoup plus nombreux.

Les Métis n’étaient armés que de carabines, alors que les soldats étaient pourvus de mitrailleuses Gatling et de quatre canons de neuf livres. Malgré ce flagrant déséquilibre, les Métis résistèrent avec ardeur pendant quatre jours avant d’être finalement vaincus. Les deux leaders, Louis Riel et Gabriel Dumont réussirent à s’échapper, mais plus tard, Riel se rendit et fut pendu pour trahison.

Ce qui s’est produit en ce lieu a encore des échos aujourd’hui. Riel est encore un personnage controversé et les droits des Métis demeurent une question d’actualité.

Période : 1860 à 1900.

À faire : Suivez la présentation audiovisuelle primée au centre du visiteur et parcourez le site à votre guise. Visitez les bâtiments restaurés, comme l’église, où l’on peut encore voir les trous creusés par les balles de fusil, preuves concrètes des batailles qui se sont déroulées à cet endroit. Parcourez le sentier qui traverse le cimetière et voyez les trous de mitrailleurs utilisés par les Métis. Organisez votre visite en fonction des événements spéciaux qui s’y tiennent, comme l’événement annuel Back to Batoche Days, un grand festival métis qui a lieu la troisième fin de semaine de juillet.

S’y rendre : Batoche est à environ une heure en voiture au nord-est de Saskatoon.

D’autres extras en ligne :

Lower Fort Garry

Les beaux jours du commerce de la fourrure

Lorsque les inondations de 1826 détruisirent le siège social de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à l’endroit même où se trouve aujourd’hui Winnipeg, la compagnie décida de reconstruire ses bases sur un terrain surélevé. C’est à cet endroit que vit le jour Lower Fort Garry, le plus ancien poste de fourrure encore intact en Amérique du Nord.

Construit dans les années 1830, le fort était fait pour durer! Il a été bâti avec des pierres calcaires, plutôt qu’en bois, pour lui assurer une certaine pérennité à titre de centre administratif pour la Terre de Rupert, le vaste empire commercial de la compagnie. Même s’il ne joua ce rôle que quelques années, il eut de nombreuses vocations. Les troupes britanniques y furent postées en 1840 lors du conflit frontalier avec l’Oregon, à une époque où une guerre avec les États Unis semblait imminente. Les opposants du chef métis Louis Riel s’y rassemblèrent en 1871 et la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest y forma ses premières recrues. C’est également à Lower Fort Garry que l’on signa le premier de nombreux traités. Cet imposant bâtiment servit plus tard de pénitencier et d’asile d’aliénés.

Les murs, les remparts, les batteries d’armement, les résidences sont demeurés inchangés, et forment ensemble le plus important regroupement de bâtiments originaux du 19e siècle dédiés au commerce de la fourrure au Canada.

Période : 1850.

À faire : Promenez vous sur le site et écoutez les interprètes en costumes d’époque vous raconter la vie des commis de la compagnie, des conducteurs de barges d’York, des commerçants, des trappeurs autochtones et des membres de la haute société de la rivière Rouge. Les enfants peuvent jouer le rôle d’un travailleur de la CBH pendant une journée. En 2011, on y tiendra des journées de commémoration du Traité 1, au début du mois d’août.

S’y rendre : Lower Fort Garry se situe à environ 20 minutes au nord de Winnipeg, sur l’autoroute 9.

D’autres extras en ligne :

Bar U Ranch

Une histoire d’élevage au Canada.

(vidéo en anglais)

L’arrivée du chemin de fer, la disparition du bison et la colonisation de l’Ouest après la Confédération ont contribué à la construction de ranchs immenses, comme le Bar U. Créé en 1881, le ranch est devenu légendaire en raison des personnages colorés qui y ont séjourné.

Par exemple, le cowboy de renom, John Ware, un esclave noir affranchi provenant de Caroline du Sud, a accompli de nombreux exploits au Bar U, notamment le sauvetage d’un troupeau d’une tempête hivernale meurtrière. En outre, le prince de Galles, qui devint plus tard Édouard VIII et renonça au trône, aimait tellement le Bar U qu’il acheta le ranch voisin. Harry Longabaugh, également connu sous le nom de Sundance Kid, y travailla comme éleveur de chevaux jusqu’à ce qu’il réoriente sa carrière et choisisse le métier plus lucratif de voleur de trains!

À la belle époque, le Bar U couvrait 650 km2 (65 000 hectares) de pâturages et pouvait accueillir 30 000 têtes de bétail. Les descendants des chevaux de trait qu’on y élevait, de la race des percherons, ont tiré des chariots et trolleys dans les villes d’Amérique du Nord.

On construisit plus tard au Bar U des abattoirs et des minoteries. Il fut ensuite divisé et vendu. Parcs Canada en acheta 148 hectares en 1991.

Période : 1881 à 1950.

À faire : Participez à une visite guidée à pied ou en chariot tiré par un cheval. Visitez les immeubles patrimoniaux du ranch. Assistez à des démonstrations du travail de cowboy ou apprenez à lancer le lasso et à diriger un équipage de percherons. Parcourez les sentiers au pied des montages et participez à divers événements spéciaux pendant toute la belle saison.

S’y rendre : Le Bar U Ranch est à environ 90 minutes au sud de Calgary, près de Longview sur l’autoroute 22.

D’autres extras en ligne :

Site du patrimoine haïda Gwaii Haanas

Les vestiges de ce village Haida révèlent un passé riche et florissant.

Ce site magnifique sur une île éloignée de la C.-B. raconte l’histoire d’un peuple créatif qui a vécu à Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte) pendant des milliers d’années. Les Haida, qui trouvaient facilement à se nourrir, puisqu’ils avaient accès à la mer et à la forêt, purent créer une culture complexe et développer leurs talents artistiques.

Lorsque les navires européens apparurent à l’horizon de la côte Ouest dans les années 1700, les peuples du village de Nan Sdins, sur l’île de SGang Gwaay, se convertirent rapidement au commerce des peaux et des fourrures de loutre et d’autres animaux sauvages. Mais les Européens étaient également porteurs d’une maladie mortelle pour les Haida, la variole. Le village passa d’une population de 300 à quelques douzaines avant d’être complètement abandonné en 1888.

Les commerçants en antiquité vidèrent littéralement le village de ses joyaux : mâts totémiques sculptés, boîtes en bois cintré, masques, sculptures et autres articles. Les trente deux mâts totémiques et dix maisons qui restent constituent les plus belles oeuvres d’art de ce genre dans le monde. C’est pour cette raison que l’endroit a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.

Aujourd’hui, les gardiens de Haida Gwaii surveillent le site, qui fait partie de la réserve de parc marin national Gwaii Haanas et du site du patrimoine Haida.

Période : 19e siècle

À faire : Visitez le village en petite embarcation ou en kayak de mer dans le cadre d’une visite guidée et écoutez les histoires des gardiens de Haida Gwaii. Venez admirer les visages mythiques sculptés sur les mâts totémiques de cèdre. Les groupes se limitent à 12 personnes à la fois. Visitez un autre ancien village Haida à Gwaii Haanas.

S’y rendre : Le site est sur l’île de SGang Gwaay (île Anthony) et est accessible en petite embarcation. Les visiteurs indépendants doivent réserver et s’inscrire au bureau de Gwaii Haanas Queen Charlotte ou aux centres de réception des visiteurs à Sandspit et Queen Charlotte.

D’autres extras en ligne :

Dawson

Une ruée vers l’or qui fascine encore.